Für diesen Monat kommt der Themenwunsch von unserem Azubi Amirreza und wir stellen uns die Frage, ob Klimaschutz und der Einsatz großer KI Modelle miteinander vereinbar sind.

Wer sich in letzter Zeit intensiver mit dem CO2 Verbrauch beschäftigt hat, ist sicherlich auch auf die Umweltbelastung durch generative KI aufmerksam geworden. Studien weisen darauf hin, dass der Strombedarf für KI-Rechenzentren bis 2030 elfmal höher sein wird, als im Jahr 2023. Auch ein Anstieg des Wasserbedarfs um das Dreifache wird prognostiziert. Eine einfache Anfrage an ChatGPT bspw. Bedarf zehnmal so viel Energie, wie einfaches „googlen“. Je länger die generierte Antwort eines Sprachmodelles ist, desto höher auch der Energieverbrauch. Im April dieses Jahres äußerte sich Sam Altmann zu den immensen Kosten, die durch technisch unnötige Höflichkeitsfloskeln wie „Bitte“ und „Danke“ verursacht werden. Es ist die Rede davon, dass große Techkonzerne künftig selbst Atomkraftwerke betreiben wollen.

Das alles klingt, als müssten Unternehmen, die bestrebt sind ihren CO2 Fußabdruck gering zu halten auf generative KI verzichten. Doch gibt es wirklich keine Alternative?

Tatsächlich sollten Unternehmen sich vor dem Einsatz generativer KI einige ökonomische und ökologische Fragen stellen, zum Beispiel: Ist der Einsatz generativer KI verhältnismäßig? Sind die Aufgaben, die das Modell lösen soll durch keine andere Technologie lösbar?

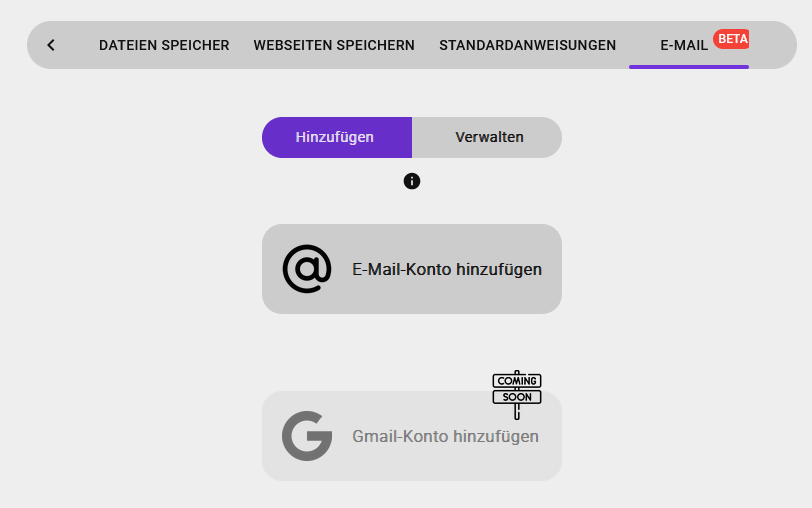

Davon abgesehen, gibt es aber auch Möglichkeiten, die Klimaauswirkungen generativer KI zu beeinflussen. Ein wichtiger Faktor hierbei ist natürlich die Wahl des Betreibers und dessen Standort. Denn es gibt durchaus auch Betreiber, die KI-Systeme in klimaneutralen Rechenzentren betreiben. So setzen auch wir von Splitbot auf Rechenzentren, die beispielsweise mit erneuerbaren Energien betrieben werden und die produzierte Abwärme sinnvoll weiterverwenden. Außerdem bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, KOSMO on premise zu betreiben. Die ideale Lösung, wenn die eigene IT oder das eigene Gebäude bereits klimaneutral ist.

Ein weiterer spannender Aspekt ist das Training der Modelle selbst. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass während des Trainings von KI-Modellen Teile der Berechnungen unnötig schnell durchgeführt werden. Die Rechenarbeit bei KI-Trainings wird auf mehrere GPUs verteilt – allerdings ungleichmäßig. Das führt dazu, dass die weniger ausgelasteten GPU auf die stärker beanspruchten „warten“ müssen. Da diese Wartezeit ohnehin entsteht, ist die schnelle Berechnung unnötig. Durch eine angepasste Rechengeschwindigkeit ließe sich hier der Stromverbrauch reduzieren. Die passende Lösung haben die Forschenden direkt mitgeliefert: Die Open-Source-Software Perseus kontrolliert die GPU-Frequenz jeder einzelnen Berechnung und hält den Stromverbrauch so möglichst gering.

Quellen: https://t3n.de/news/ki-stromverbrauch-energie-perseus-1656380/

https://reset.org/sprachmodelle-nachhaltig-nutzen-sparsamer-genai-gruen/